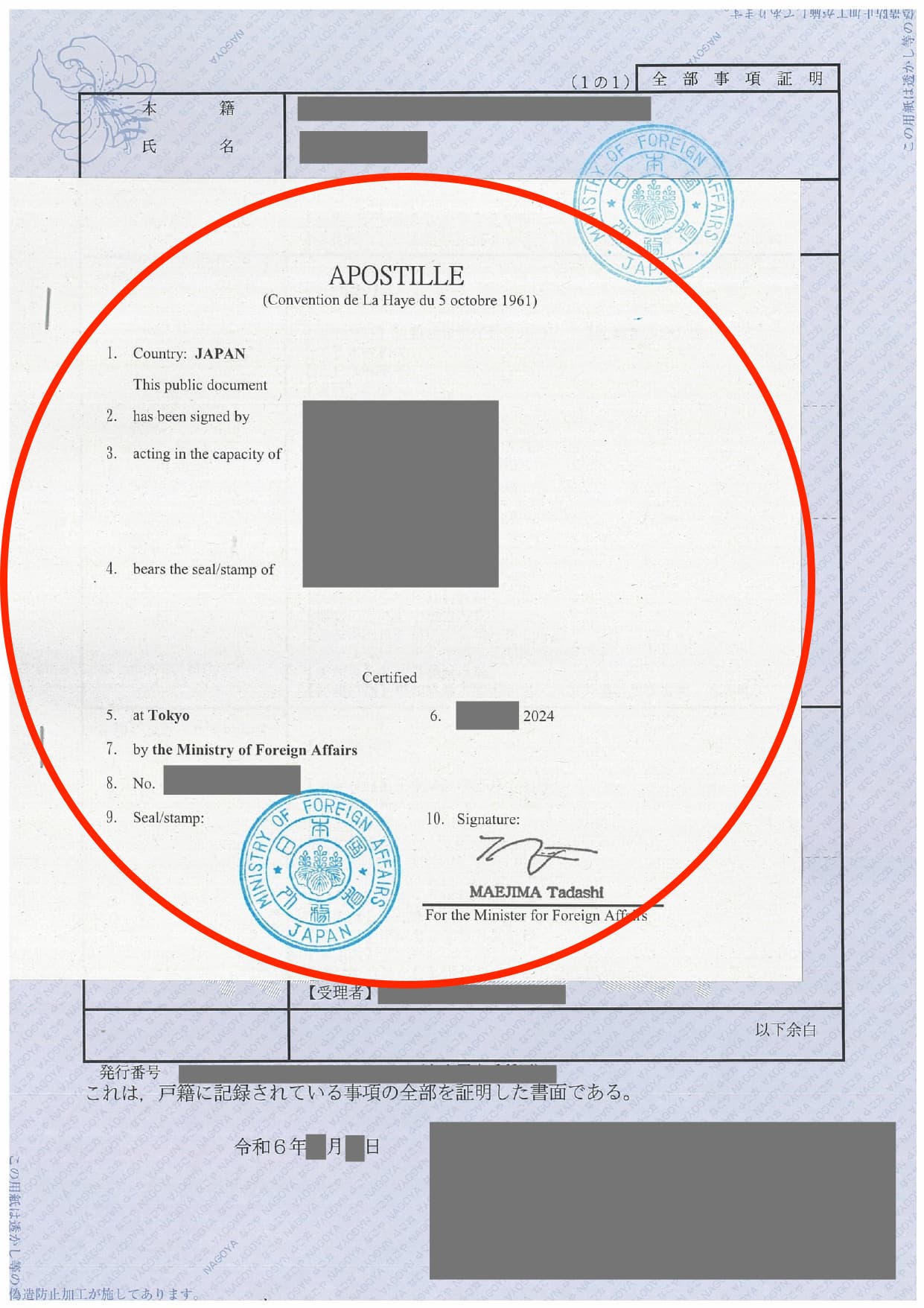

アポスティーユ(Apostille)は、国外に日本の公文書を提出する際に、その文書の真正性(正規に発行されたものであること)を証明するために必要とされることがあります。

提出先がハーグ条約(認証不要条約)加盟国である場合には、領事認証を経る代わりに、日本の外務省が発行するアポスティーユを文書に付与することで、当該国の公的機関で有効な書類として受理されます。

以下に、アポスティーユが実際に求められる代表的なシーンをご紹介します。

海外で会社を設立・登記する場合

たとえば、日本企業が外国で子会社や支店を設立する際、現地当局から以下のような書類の提出が求められることがあります。

- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

- 印鑑証明書

- 定款の写し

これらの書類にアポスティーユを付与し、「日本で正式に存在する法人であること」を証明することで、現地の法人登記手続きを進めることができます。

外国で結婚・婚姻手続きをする場合

外国人と結婚する、日本人同士でも海外で婚姻手続きをする際に、以下のような書類が必要になるケースがあります。

これらの公文書にアポスティーユを付けることで、現地の婚姻手続きに必要な「日本側の証明書類」として正式に受理されます。

海外留学・就労・移住ビザの申請時

ビザ申請の際、現地の移民当局に以下のような書類の提出を求められることがあります。

- 卒業証明書・成績証明書

- 無犯罪証明書(警察証明)

- 健康診断書

これらの文書にもアポスティーユが必要とされるケースがあり、書類の信頼性を国際的に担保する手段として活用されます。

海外の裁判所や公証手続きにおける提出書類

外国の裁判所での訴訟手続き、相続や離婚、契約の認証などの際に、以下のような書類が要求されることがあります。

これらを提出する際にも、アポスティーユが付された書面であることが提出先の法令により定められている場合があります。

まとめ|「国外に提出する公文書」にはアポスティーユが必要なことが多い

アポスティーユが必要となるのは、基本的に以下のようなケースです。

- 書類の提出先がハーグ条約加盟国である

- 日本国内で作成された公文書を海外の機関に提出する

- 提出書類の真正性を担保する必要がある

Q1 公印確認とは何ですか。

Q1 公印確認とは何ですか。 よくあるご質問一覧はこちら

よくあるご質問一覧はこちら